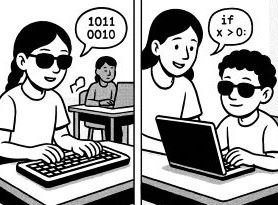

DI SEBUAH kelas kecil yang sunyi dari cahaya, tapi ramai oleh suara ketikan dan beep-beep laptop, sekelompok anak tunanetra sedang ngoding. Ya, ngoding bikin program komputer. Mereka nggak lihat layar, tapi setiap tanda titik koma, kurung buka, dan tanda kutip sudah akrab di telinga mereka. Buat mereka, coding itu bukan soal mata, tapi soal otak yang jeli dan logika yang rapi. Kalau orang awam masih bingung bedain curly braces sama braces gigi, mereka sudah paham mana yang harus di-compile dan mana yang harus di-debug.

DI SEBUAH kelas kecil yang sunyi dari cahaya, tapi ramai oleh suara ketikan dan beep-beep laptop, sekelompok anak tunanetra sedang ngoding. Ya, ngoding bikin program komputer. Mereka nggak lihat layar, tapi setiap tanda titik koma, kurung buka, dan tanda kutip sudah akrab di telinga mereka. Buat mereka, coding itu bukan soal mata, tapi soal otak yang jeli dan logika yang rapi. Kalau orang awam masih bingung bedain curly braces sama braces gigi, mereka sudah paham mana yang harus di-compile dan mana yang harus di-debug.

Metode belajar coding untuk anak tunanetra ini bukan sulap, tapi memang teknologi plus kreativitas. Mereka pakai screen reader seperti NVDA atau JAWS, yang membacakan setiap karakter kode. Misalnya, ketika mengetik print("Hello World"), mereka mendengar “print, buka kurung, tanda kutip, hello world, tanda kutip, tutup kurung”. Awalnya memang seperti sedang mendengarkan orang bacain resep telur dadar, tapi lama-lama otak mereka membentuk peta mental kode di kepala.

Supaya nggak pusing, bahasa yang dipakai biasanya Python. Alasannya simpel sintaksnya nggak ribet dan minim tanda baca aneh. Kalau pakai C++ untuk pemula, screen reader bisa terdengar seperti siaran berita kriminal “pagar include, kurung lancip buka, kurung lancip tutup…”. Python ibaratnya bahasa pemrograman versi santai ngoding sambil merem pun masih nyambung.

Sebelum terjun ke baris kode, anak-anak ini dilatih logika lewat game berbasis suara, seperti “Maze with Sound”. Di sini, mereka harus memilih arah berdasarkan suara yang terdengar.

Tanpa sadar, mereka sedang mempraktekkan konsep if-else dan looping. Jadi kalau suara “tok-tok” datang dari kanan, ya if suara = kanan, else jalan lurus. Logika ini kemudian dibawa ke dunia coding.

Di kelas ini, setiap murid punya partner “mata” yang tugasnya bukan mengajari, tapi memastikan format kode rapi. Indentasi, spasi, atau tab dicek bersama. Prinsipnya, logika tetap milik murid tunanetra partner hanya jadi CCTV, bukan operator.

Ketika program berjalan, hasilnya keluar lewat refreshable braille display atau dibacakan screen reader. Sensasinya mirip melihat lampu LED nyala bedanya, mereka “melihat” lewat suara atau rabaan. Ada murid yang bilang, “Kalau program berhasil jalan, rasanya kayak gol di menit 90 walau nggak lihat bola, tetap euforia!”

Metode belajar coding tunanetra ini membuka peluang besar di dunia teknologi. Anak-anak ini bisa jadi pengembang aplikasi aksesibilitas, penguji perangkat lunak, bahkan pembuat game audio. Mereka membuktikan keterbatasan penglihatan bukan batasan logika. Di dunia digital, mata memang membantu, tapi pikiranlah yang memimpin.

Oleh karena itu, belajar coding bagi anak tunanetra bukan mimpi aneh-aneh, tapi kenyataan yang sedang berjalan. Dengan kombinasi teknologi aksesibilitas, metode kreatif, dan sedikit bumbu humor di kelas, mereka bisa menulis program sehebat siapapun yang melihat. Di dunia digital, mata hanyalah alat, tapi logika adalah senjatanya, kalau logika sudah tajam, jangankan monitor gelap, lampu padam pun mereka tetap bisa compile masa depan.[***]